Capa

NAZARETH

Confesso que demorei um pouco a perceber como cada situação-encontro com Paulo Nazareth ecoava em mim e na maneira como percebia todos os acontecimentos ou tinha o meu olhar afetado por ele.

O ano é 2005. Já havia encontrado com Paulo algumas vezes em aberturas de exposições e outras atividades culturais da cidade de Belo Horizonte; talvez tenhamos nos esbarrado na Lagoa do Nado – lugar que frequentávamos, mas sem conhecimento um do outro. Havia aproximadamente um ano que eu tinha começado a trabalhar com museus, estava na coordenação de Artes Visuais no Museu de Arte da Pampulha (MAP), espaço que naquele momento conduzia um vibrante programa de arte contemporânea, com artistas consagrados, e em processo de formação chamado Bolsa Pampulha.

Nele, os artistas tornavam-se residentes, participavam de acompanhamento crítico com a curadoria e convidados, além de integrar outras ações. Cada artista desenvolvia uma pesquisa de imersão com o MAP – fazendo crítica à instituição, suas histórias e contradições, ou estabelecendo um diálogo intrínseco com a arquitetura de Niemeyer e todo o projeto moderno brasileiro. Havia também aqueles que optavam por dialogar com a cidade e suas contradições: cada um, à sua maneira e em função de seu campo de interesse, conduzia seu plano de pesquisa e residência.

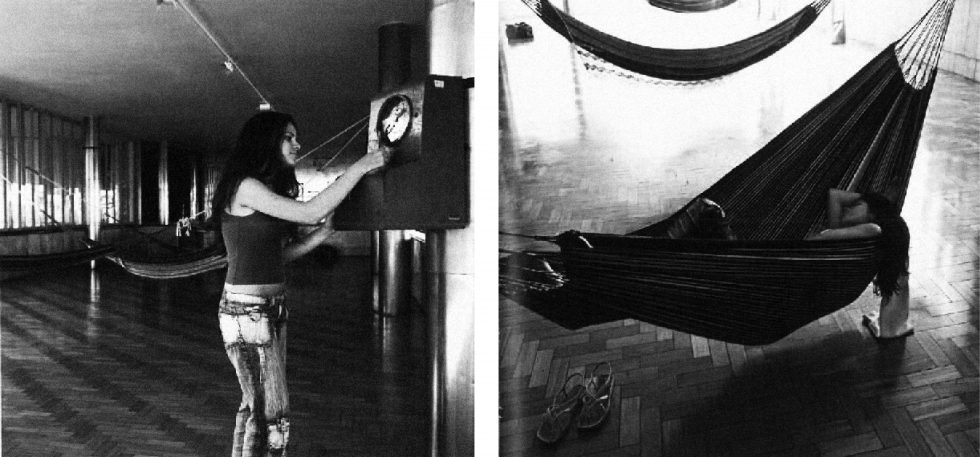

Paulo Nazareth era um dos bolsistas da turma de 2005 e estava a todo momento no museu; fez daquele local, durante a residência, um depositório de objetos, fragmentos e restos que encontrava pelo caminho – entre sua casa, a universidade e o museu. Também percorria os arredores do bairro da Pampulha numa observação atenta da paisagem urbana e humana do local. Poucos eram os encontros favoráveis ao diálogo naquela região. Mas havia o vendedor de coco, o segurança do prédio e pessoas da equipe com as quais ia tecendo relação. A residência teve como resultado uma exposição, e uma das propostas criadas por ele para a mostra era um trabalho/ação chamado “Trabalho” – uma série de redes instaladas no mezanino do museu, próximas a um relógio de ponto que marcaria o tempo de trabalho de três funcionários contratados para, durante a exposição, permanecerem deitados na rede – que tocava em diferentes questões, como: o “labor do ócio, do tempo dedicado a não fazer nada, o trabalho do ‘ai, que preguiça!’ de Macunaíma (1928), mas também o não trabalho do senhor carregado na rede por pessoas negras escravizadas.

A ação não ocorreu sem negociações (que faziam parte do trabalho): ela previa a publicação de um anúncio na seção de empregos do jornal, um dia de entrevistas com o artista no museu, onde seriam apresentadas as condições do “cargo” e, também, a contratação de três funcionários com todos os direitos estabelecidos na lei de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT – de 1º de maio de 1943). Das negociações para contratar com carteira assinada e todos os direitos, às implicações que o ócio/ação ocasionaria nos funcionários contratados, no público e em nós trabalhadores do museu, desenhava-se uma constelação de possibilidades: o vir a ser provocado por cada situação era parte integrante do “Trabalho”.

“Estava lembrando aqui que o “Trabalho” deu trabalho, eu fui parar até na Justiça do Trabalho… Algo que gosto de pensar, é nas redes que também eram, se ainda não o são, objeto de funeral, meio de transporte do corpo morto em imagens do sertão nordestino… as redes de Trabalho foram propositadamente – estrategicamente – ou sem consciência compradas na mão de “cearenses”, vendedores ambulantes que circulavam nas ruas da Grande Belo Horizonte, pois o próprio objeto rede é fruto de um trabalho y a maneira como elas chegam às minhas mãos são fruto de outro trabalho… assim, redes y sofás podem se encontrar em algum lugar….”

Confesso que demorei um pouco a perceber como cada situação-encontro com Paulo Nazareth ecoava em mim e na maneira como percebia todos os acontecimentos ou tinha o meu olhar afetado por ele. Naquela exposição, Paulo trouxe outras tramas, cujo tempo de experiência, por vezes quase invisível, vibrava entre o real e o ficcional. O milho, plantado nos jardins da antiga avenida Presidente Antônio Carlos, entre Palmital, UFMG e MAP; o tempo para ver avião pousar no Aeroporto da Pampulha (prática de lazer comum nos anos 1980 para quem nasceu nas bordas da cidade – ir ver avião pousar); ou o tempo de permanência de sofás velhos (da série 1.113 Sofás, 2006), coletados nas periferias da cidade e deixados por ele propositalmente na orla da Lagoa da Pampulha (introduzindo-os na paisagem do bairro nobre, porém aspectos bastante comuns do cotidiano de bairros periféricos, nos quais Paulo e eu morávamos).

Quem nasceu na periferia sabe que a rua é extensão da casa, as sociabilidades são tecidas nas calçadas e é muito comum ter um banco de madeira, cadeiras ou sofá velho nesse espaço. Na ausência dos sofás, senta-se no chão mesmo. Nas periferias não temos praças e quando esse terreno existe, torna-se rapidamente espaço para restos de entulho e móveis velhos, como os sofás que ele deixou na orla. Como muitas vidas foram e são deixadas na orla em nossa história – o que não é uma liberdade poética. Na orla, os sofás (como muitas vidas) tiveram pouca sorte ou sorte nenhuma; se, na periferia são rapidamente apropriados como locais de conversa, na orla do bairro nobre eles maculam a paisagem, “sequer se dignam a serem vendidos”.

Por quê cabe num lugar e não no outro? “O quê regula a permissão deles caberem ou não em cada lugar?” O simples deslocamento dos sofás criava um enorme ruído que fazia vibrar as contradições dos lastros históricos que forjam nossa identidade fragmentada e claudicante. Mas ninguém sentiu durante séculos o ruído de pessoas carregarem alguém em um “sofá” (liteira) – essas pessoas não eram ruídos, mas parte essencial e funcional de uma “paisagem de poder, uma paisagem do poder”.

∗∗∗

Paulo nasceu em 1977, em Santo Antônio das Figueiras, na região do Vale do Rio Doce, no Norte do estado de Minas Gerais. A localidade tornou-se município em 1938 e recebeu o nome do então interventor – Governador Valadares. Mas Paulo opta por Santo Antônio das Figueiras, que diz sobre a ocupação anterior às fazendas e à mineração.

“Gosto de lembrar que minha família está ligada a essa outra dos patrões desde a pelo menos fins dos anos 1800… para você ver a matemática precisa… eu cheguei ao Morro do Carapina (Santo Antônio das Figueiras) em 1977… a mãe chegou na região em 1944… a mãe dela em 1913 y o pai em 1911, o pai do pai já estava por volta de 1890… chegar no sentido de nascer…, embora desconfio que eu já estivesse lá antes desse nascer…”

Na década de 1980, com sua mãe e irmãos, migra para Belo Horizonte, vivendo no Aglomerado da Serra.

“Não sei se quero mencionar… mas logo que a mãe veio pra Belo Horizonte, nós não ficamos muito tempo aqui, fomos pro mato, pra fazendo do patrão, onde eu comecei a trabalhar com porcos… às vezes eu digo que eram 400 porcos… mas em verdade eram mais… haviam lá umas 30 ou 40 porcas parideiras y 4 barrões y a cria chegava a ser mais de 12, podendo chegar a 17 filhotes por parto… fora os leitões…

No final da década, transfere-se para o Palmital, um conjunto de habitação popular localizado em Santa Luzia (região metropolitana de Belo Horizonte). Palmital é até hoje sua casa/ateliê. No trânsito a partir do bairro, tece as conexões que fundamentam seu trabalho. Em 1990, já vivendo no local, conhece e começa a frequentar o ateliê do mestre Orlando, artista baiano de Salvador, que faleceu em 2003. É no ateliê do mestre que reconhece seu fazer como arte. “Ele falava: ‘você já é artista, você é artista lá atrás, quando sua mãe varria a rua e achava aqueles brinquedos, aqueles objetos, os ‘hominhos’, como a gente falava dos bonecos, que ela levava pra você e você reconstruía’. Mestre Orlando apontava esse artista.”

Aprende também a arte de bonequeiro com o mestre Tião Vieira antes de ingressar na Escola de Belas Artes da UFMG, onde habilita-se em bacharelado e licenciatura em Desenho, Plástica e Gravura em 2006. O trabalho de Paulo vem de longe e integra as conexões Palmital/Belo Horizonte/Ásia/América/África. É durante a Bolsa Pampulha, entre 2004 e 2005, que começa a participar de residências e exposições coletivas e individuais no Brasil e exterior. Em 2011, inicia um processo de trabalho Notícias de América, uma longa caminhada por todo o continente e, em 2013, o projeto Cadernos de África, que começa no Palmital e se desdobra pelo continente americano e africano. Seu trabalho está presente em importantes coleções nacionais e internacionais, bienais e exposições coletivas e individuais. Como Paulo, suas obras – fotografias, vídeos, instalações, ações/performances, panfletos, desenhos e pinturas – também seguem andarilhando pelo mundo.

∗∗∗

Paulo organiza seu trabalho a partir de princípios éticos, estéticos, poéticos e políticos, que encarnam as sabedorias das ancestralidades africanas, que atravessaram o Atlântico e aportaram em Santo Antônio das Figueiras, no interior de Minas Gerais, (em condições cada vez mais imperativas de saber, se quisermos realmente defrontar quem nós somos ou nos tornamos). Nessas paragens, entrecruzam-se sabedorias ameríndias, corporificadas em sua biografia na pessoa da sua avó materna, de quem herda o nome NAZARETH. Nazareth Cassiana de Jesus foi internada no hospital psiquiátrico de Barbacena, Hospital Colônia de Barbacena, quando sua mãe ainda era criança (“o termo de transferência da minha avó foi assinado pelo patrão, que era de origem italiana, fazendeiro e delegado”, enfatiza o artista). É de Santo Antônio das Figueiras que partem muitos dos trânsitos que identificamos no seu trabalho: o “desejo escarafunchar mais essa relação y desenterrar, para autópsias, a questão colonial que permanece latente nesse mundo…”

Parte desse escarafunchar podemos acompanhar em dois processos, um deles ainda em curso: Notícias de América (2011-12) e Cadernos de África (2012…). Se, no primeiro, destaca-se o andarilho que percorre o continente acumulando poeira nos pés e conectando-se com pessoas, culturas e histórias sobre a travessia México e Estados Unidos, o segundo tem no Palmital sua centralidade. As ruas, costumes, encontros e imagens do bairro dialogam com diferentes cidades e lugares da África presentes no Brasil, nas Américas e igualmente no continente africano. É campo de seu interesse o alinhavar de proximidades e distâncias entre cultura, falares, gestos e saberes tecidos dos dois lados do Atlântico, tantas vezes aqui recalcados. Nos dois projetos, que envolvem caminhadas, coletas de imagens, encontros e acontecimentos, estamos diante de uma série de rotas que se bifurcam como num labirinto de Borges em múltiplos tempos e espacialidades. No jardim de caminhos que se bifurcam “em infinitas séries de tempos, numa rede crescente e vertiginosa de tempos divergentes, convergentes e paralelos. Essa trama de tempos que se aproximam, se bifurcam, se cortam ou que secularmente se ignoram, abrange ‘todas’ as possibilidades.”

Possibilidades. É o que conforma seu campo de ação. Para adentrá-lo, é importante estar atento à maneira como conta as histórias, pois estamos sempre diante de oportunidades que eles nos propiciam: o encontro, o conflito e reconhecimento de si e do outro, o impasse de ver-se no espelho. Tudo é parte, fragmento conector. Como boa ouvinte, sigo as suas histórias, atenta aos enunciados de seu narrador. Sua entonação, assim como a escolha do que abordar, tece um labirinto de narrativas; dependendo de onde começam as perguntas, a história caminha numa direção e segue um depoimento denso que sobrepõe tempos, lugares, memórias e ancestralidades.

Em Notícias de América pude acompanhar a caminhada desde o planejamento, seguindo em conversas pelas redes sociais, diários de notas de viagem, e-mails, vídeos, fotografias e textos compartilhados que resultaram num arquivo acumulado de impressões, reflexões e diálogos desse tempo estendido da viagem (e também pelas memórias do narrador, quando teve que lidar com os arquivos digitais perdidos pelas razões mais diversas, porém não menos reais: roubos, defeitos, acidentes – uma metáfora do que liga e separa a metade sul da norte). Nessa travessia, ele experimenta uma América que não se constrói a partir das fronteiras oficiais (que, no rastro da lógica colonial, tanto do passado quanto do presente, apaga camadas de histórias e contribui para o desaparecimento das singularidades) e jamais faz parte do sonho americano.

Tudo isso emerge a partir de convites como: Llevo recados a los EUAmerica ou Busco barcos para Cuba. Um continente de poder e resistência nos hábitos e costumes, na comida e nos abrigos, nos hotéis baratos, cemitérios clandestinos e empregos temporários, que driblam e golpeiam a estrutura dominante a partir de potências e sabedorias que recriam os modos e formas de vida ressaltando toda diversidade das identidades. A experiência com a viagem afetou meu exercício de ouvinte e gerou a possibilidade de observar os microclimas por ela criados – eu também me tornei viajante, pois qualquer residência brasileira encena essa viagem.

∗∗∗

JM – Ainda esperando baleias? PN – Ainda seguindo o caminho por elas… JM – E como vão as coisas? PN – Tenho que ver para onde seguir, se deserto ou mar… no final eles se encontram… JM – Os dois são desertos imensos… inóspitos. PN – Digo o caminho a fazer… PN – Passei uma semana em Tijuana… JM – Acho que você subiu bem pelo mar, não. Então podia voltar pelo deserto. PN – Sigo sentindo que algo segue incompleto… JM – Mas vai ser sempre incompleto, não? PN – É um deserto assediado pelo mar… JM – Então pode fazer o duplo caminho. PN – Sim… escuto algumas histórias… que não sabem o grau de veracidade… JM – “Escreve” sobre essas histórias, estou querendo começar a escrever por aqui, vou organizar minhas ideias, tem muita coisa nessa sua viagem, é uma loucura a quantidade de possibilidades de acesso. PN – É uma viagem de incompletudes… escrever pequenos textos… JM – Sim, que possam ser compartilhados e reconstruídos. PN – Textos incompletos sem pé nem cabeça… JM – Sim, sim com todas as cabeças. PN – Que começam já estando velhos… JM – Por que velhos? PN – Creio que a essa hora já está aí há tempos… é um contínuo. E eu apenas pego carona… meus olhos não alcançam a totalidade da paisagem… meus ouvidos não alcançam a totalidade do que é dito… JM – Mas não precisa da totalidade, você mesmo me disse isso uma vez, as coisas são e pronto. PN – Sim, eu sei… é isso que compreendo a incompletude… a impossibilidade de perceber o que há atrás do monte… se não vou até o monte… e só percebo outro monte… JM – A paisagem é sempre construção em experiência. PN – Sendo um todo… JM – A narrativa sobre ela não me faz perceber a paisagem. PN – Percebido por partes… a paisagem ampliada… JM – Exatamente, você amplia também suas paisagens e querer a completude te anima a caminhar? Eu acho que assim amplia o tempo. PN – Quando cruzo as fronteiras e perguntam-me o que ando fazendo… digo “mirando el paisaje“. PN – Não sei se quero a completude… mas sempre é estranho sair do ponto onde estou… sempre sigo com um estranho sentimento… que ainda tenho algo a viver… mas sei que sempre estou nos lugares o tempo que tenho que estar… é como esperar pela casualidade… a casualidade da coincidência de algo que vem a passar…

∗∗∗

O inacabado retorna nas nossas conversações em 2018, quando começamos a pensar em sua exposição individual para o Museu de Arte da Pampulha, Faca Cega. Ponto de partida desse texto, o museu é novamente o território de inflexão e trânsito. Entre o Palmital e o MAP, há um microcosmo de uma geografia ampla que atravessa Brasil, América e África e segue ecoando em sua ação nos Cadernos de África. Na exposição, a comida, o ritual, as coleções e os jogos – tudo lembra a velada e contraditória história do museu, assim como daqueles que, de parte a parte, o construíram: uma elite desejosa de lustro e lazer; um operariado de pedreiros seguramente descendente de escravizados, habitantes das margens, cujo acesso é raro ou restrito aos postos subalternos de serviço.

Atravessando a lógica colonial transatlântica, o corpo objetificado do porco (orelha de porco defumada) – animal que por diversas razões se torna o tema subjacente da mostra, dado o seu uso como alimento, vestuário, enfim, a exploração de um ser em seu limite, ao mesmo tempo em que perpassa a formação da cultura brasileira (feijoada, couro, por exemplo) – atravessa as colunas e ocupa o ambiente com o cheiro e a gordura. O porco, bicho criado em seu ateliê-casa no Palmital (afetivamente relacionado à memória do artista durante os vários anos em que foi empregado em uma fazenda de criação de porcos), não pôde visitar a mostra numa caminhonete Ford azul de 1977, como queria o artista, por restrições impostas pela vigilância sanitária. O porco-carne foi alimento servido no Casamento de Antonio, outra performance/acontecimento, Cadernos de África, que serviu tropeiro e feijoada aos convidados e visitantes, pondo em evidência o questionamento do tipo de sociabilidade pressuposta em museus (seus frequentadores e seu uso – o museu como símbolo de uma classe e seu projeto civilizatório). A celebração do casamento de um casal negro e periférico num dos lugares mais sofisticados da cidade segue constituindo as dinâmicas de enfrentamento às contradições que fundamentam nossa sociedade racista e que só são confrontadas como, enfatizam Simas e Rufino, com tudo que o corpo dá.

“OS CORPOS ATRAVESSADOS NAS ENCRUZILHADAS transatlânticas transgrediram a lógica colonial. O projeto que durante séculos investiu na objetificação de seres humanos traficou para essas bandas suportes físicos montados por outros saberes. É através do corpo negro em diáspora que emerge o poder das múltiplas sabedorias africanas transladadas pelo Atlântico. O corpo objetificado, desencantado, como pretendido pelo colonialismo, dribla e golpeia a lógica dominante. A partir de suas potências, sabedorias encarnadas nos esquemas corporais, recriam-se mundos e encantam-se as mais variadas formas de vida. Essa dinâmica só é possível por meio do corpo, suporte de saber e memória, que nos ritos reinventa a vida e ressalta suas potências.”

As relações, afetos e presenças que orientam tanto o conhecimento de si quanto o reconhecimento do outro, apontam que é no outro (homem, bicho, coisa, caminho) que está nosso inacabamento e é com o outro nas tensões, afetos, aprendizados e renascimentos que o trabalho acontece. As relações são gatilhos de operações muito sutis que nos levam a questionar a natureza de determinados objetos. O encontro fortuito, em 2019, com um vendedor de pente-garfo, andarilho como ele, numa esquina da rua da Glória, no centro do Rio de Janeiro. O pente para pentear cabelo crespo, cabelo que carrega a poeira e os piolhos nas viagens entre Brasil e África – Mapa Verde Esperança (2012…). Trânsito de vida, inseto e corpo operando fora das barreiras aduaneiras escapam à vigilância sanitária. Circulação de coisa e comércio é mais fácil que circulação de gente, e como Paulo diz numa de nossas muitas conversas “gente circula fácil só quando é força de trabalho”.

∗∗∗

PN – Sobre Cadernos de África, creio que começa ainda na estrada… entre o Sul y Norte de América… mas em julho de 2012 já acontece como África… JM – Sim, Cadernos de África começa no caminho, lembro disso. PN – Há um trajeto feito desde Belém a Buenos Aires que chamo de Mapa Verde Esperança… y é em fins de julho de 2012, que lavo meus cabelos pela última vez. A fim de reter o cheiro dos caminhos, o cheiro da cozinha, o cheiro do fogo. Um trabalho invisível que já leva quase 8 anos sem o lavar o cabelo. Esse é o Mapa da Esperança. Talvez você perceba uma diferença entre o cabelo antes y pós-2012. JM – Já falamos muito dos cabelos que você vai guardando nos cadernos, lembro de uma vez que você falou dos óleos que usava. PN – Desde então tenho usado mais o pente afro, o ouriçador como forma de manter a higiene a seco… assim levo um cabelo mais armado ao estilo black panther anos 1960, 70. O cabelo é a outro ponto… da cabeça aos pés… como nos olham quando chegamos… para ver o que leva nos pés, y o que leva na cabeça… ou o tipo de cabelo que sustenta… Então o Mapa Verde Esperança é um processo, um trajeto entre o Norte y o Sul da América do Sul, essa área verde entre Amazônia até o desague do Rio La Plata … y essa presença aí… y todo o porvir desse tropeço… não sei se você conhece o pencil text, mas pode ser bom só para sentir um pouco sobre o cabelo, aqui tem um vídeo.