“Se não tiver a história na fotografia ou livro, chama que nós vamos contar”

Ver, pensar, transvisualisar os arquivos fotográficos de Belo Horizonte para contar histórias em uma pesquisa feita a muitas mãos

Texto de Priscila Musa em parceria com a Rainha Isabel Casimira, a Matriarca Júlia Ferreira, a foto-documentarista Mana Coelho e a referência comunitária Valéria Borges.

***

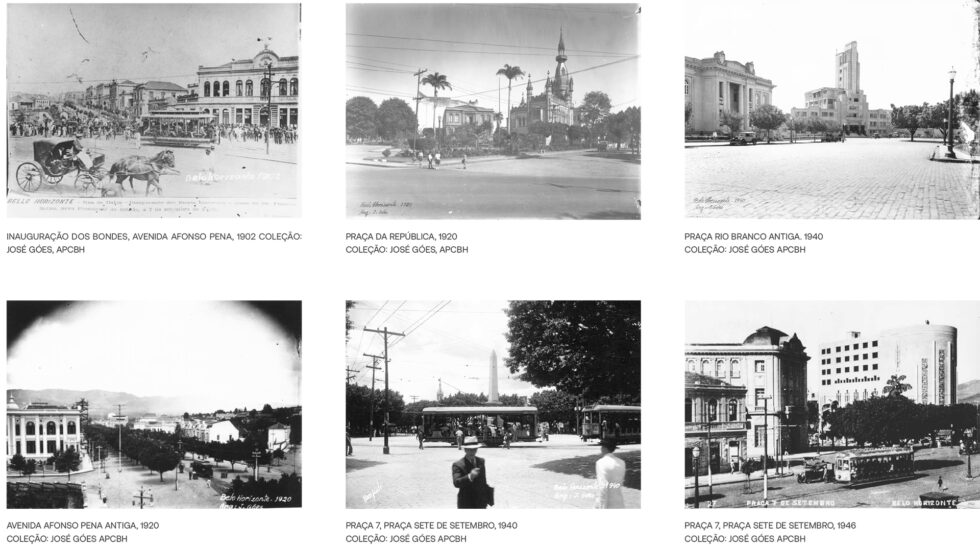

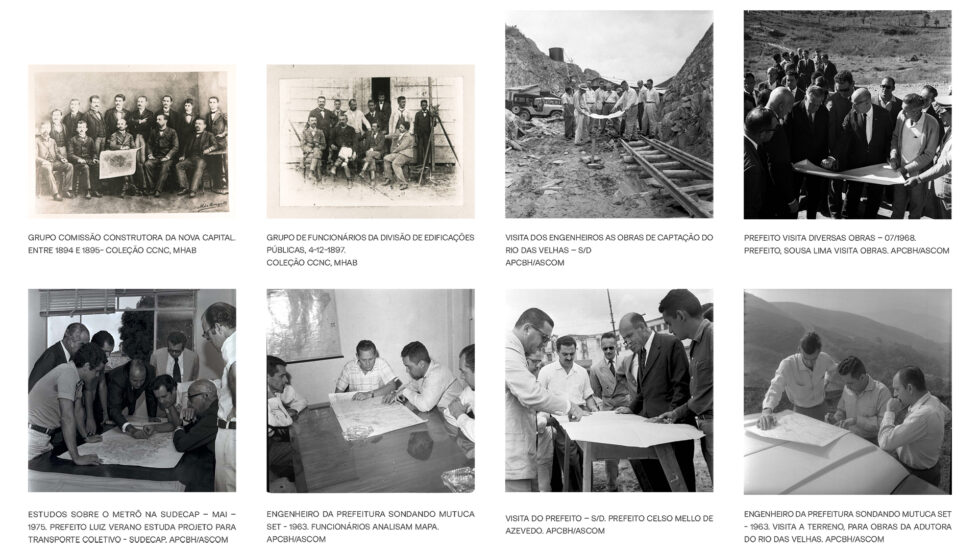

Desde a sua invenção, a fotografia ajudou a consolidar e difundir o modo de vida urbano. no caso de Belo Horizonte, em especial, a cidade e a audiovisibilidade são campos que apresentam entrelaçamentos e conexões ainda mais intensas. Assim que a futura capital começou a ser erguida, sua comissão construtura criou um gabinete fotográfico para produzir imagens que formulassem imaginários bastante específicos, sinalizando quais modos de vida deveriam se estabelecer ali.

Desse modo, Mesmo antes da inauguração da cidade, já era notável a replicação de um repertório fotográfico eurocentrado estabelecido em escala mundial, não apenas pelos equipamentos utilizados, mas também pelo próprio projeto de construção. Desde o princípio, já se fez perceptível o jogo visual que institui pertencimento, exclusão, construção, demolição, aparecimento, ausência, memória, esquecimento. Algumas camadas sociais, seus modos de vida, suas formas de conhecimento e espacialidades foram convidadas a habitar o restrito espaço da zona urbana e da fotografia, enquanto um numeroso contingente populacional foi eliminado ou atropelado pelo plano – ou escolheu se refugiar nas bordas, fora do plano, da cidade e das imagens fotográficas.

Para realizar minha pesquisa, percorri diversas instituições em busca de imagens que poderiam me permitir tecer narrativas dissonantes e heterogêneas sobre a história e a memória de Belo Horizonte. Consultei o Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, o Arquivo Público Mineiro, o Museu Histórico Abílio Barreto, o Museu da Imagem e do Som BH (MIS BH), o Sistema de Pesquisa de Acervo da Comissão Construtora da Nova Capital de Minas Gerais, o Laboratório de Foto-documentação Sylvio de Vasconcellos da UFMG, o Arquivo Nacional, a Biblioteca Digital Luso Brasileira, a Brasiliana Fotográfica e o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas.

A estratégia inicial consistia em pesquisar os registros audiovisuais através dos sistemas de busca feita por palavras-chave. No entanto, me deparei com os repetitivos resultados: “Sua pesquisa não encontrou nenhum documento correspondente”, “Nenhum registro encontrado”, “A busca não retornou resultados”. Quando compreendi as limitações das buscas por palavras-chave, decidi pesquisar a quase totalidade dos acervos audiovisuais disponíveis para consulta nessas instituições. As pastas onde os indexadores cegos classificavam imagens através das palavras-chaves, as imagens por trás do sistema de busca. Olhei uma a uma, aproximadamente 100 mil fotografias e 536 filmes, em busca da cidade guardada nessa caixa-forte de arquivos.

Imagens que escondem e silenciam

A fotografia e o filme não são simplesmente objetos de análise. Eles funcionam como uma episteme, são modos de conhecer e de transmitir conhecimento, memórias, modos de ver e de viver. Assim, busquei olhar para a imagem e refletir sobre como ela age e como podemos agir com ela. Tomei como ponto de partida a proposição de Ariella Azoulay sobre a fotografia como um encontro entre pessoas, onde nenhuma delas pode ditar exatamente o que fica registrado e o que permanece oculto. Sendo assim, a produção da fotografia pode ser considerada um evento que nos convida para um outro evento, a visualização da fotografia, a participação na produção de seu significado.

As vistosas fotografias e filmes institucionalizados trazem a forte presença daqueles a quem foi dado o direito à voz, à palavra e à imagem. Neles, a história é contada em grandes obras de ordenamento do território, com marcos legais, ações e articulações do poder público, privado e midiático. Nos arquivos sobre Belo Horizonte, Foi possível perceber a tentativa de organizar não apenas o território, mas também o campo do sensível, do pensamento, do conhecimento e da memória. Uma forma de olhar que ultrapassa o aparato tecnológico, conforma as políticas e as polícias do olhar, e nos leva na direção das relações de força envolvidas na tentativa de dominação dos territórios e dos corpos que aparecem nas e com as imagens.

Branquitude e patriarcado – ou, como nos ensinou bell hooks, a cultura “patriarcal capitalista supremacista branca” – em seus projetos e construções compõem majoritariamente as imagens de Belo Horizonte na frente das câmeras, por trás delas e dentro dos acervos audiovisuais dos arquivos e museus que pude pesquisar. De tal maneira que foi importante tentar entender como as imagens contribuíram na construção desse padrão que habita os acervos audiovisuais das instituições de destinação pública para buscar compreender também as invisibilidades nas visibilidades das imagens. Nessa direção, Donna Haraway nos adverte, no texto Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial: “A visão é sempre uma questão do poder de ver — e talvez da violência implícita em nossas práticas de visualização. Com o sangue de quem foram feitos os meus olhos?”

A presença esmagadora das imagens amplamente disponibilizadas e divulgadas para o público “em geral” pode reforçar a visão equivocada de que a memória da cidade é somente a história desses grupos e de seus territórios. Essas fotografias podem fortalecer o imaginário que mantém vivas no presente práticas de violência de classe, de raça, de gênero e tantos outros desdobramentos. Na pesquisa que realizei, foi possível perceber que talvez a memória não seja composta pela falta, mas pelo excesso, um “excesso do mesmo”, como disse o professor César Guimarães, do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Um excesso de memória vitoriosa, normativa, unilateral e totalizadora, que se compõe insistentemente e cotidianamente por diferentes figurações de um suposto poder entre essas memórias, as imagens fotográficas e os espaços arquitetônicos e urbanos.

Companheiras de pesquisa

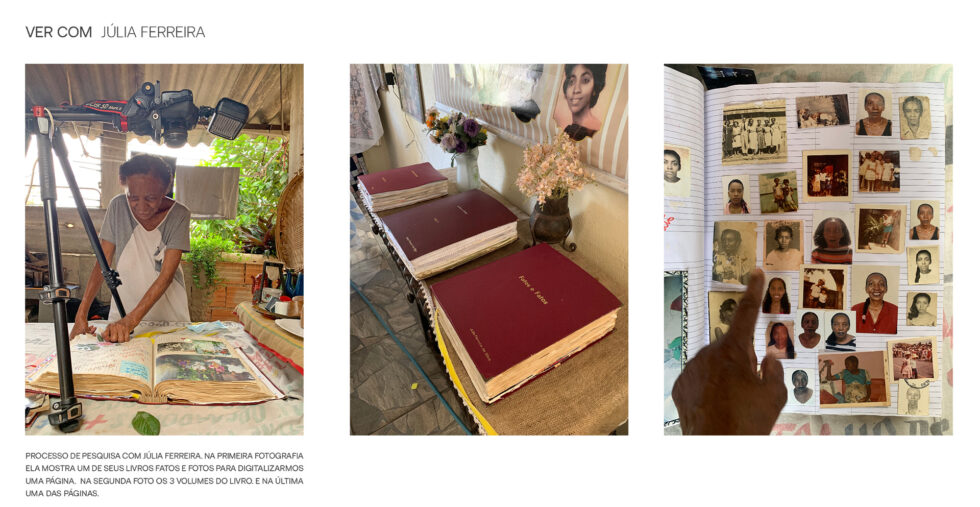

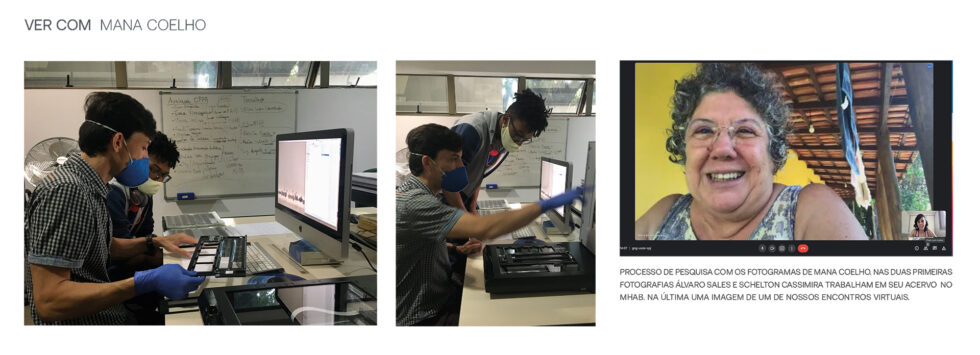

Percebi, então, que era preciso ir além dos arquivos e museus de destinação pública, uma vez que as imagens que procurava, quando existentes, estariam em acervos e coleções pessoais, íntimas. Estariam com moradoras, entusiastas, guardiãs da memória. Entendi que era preciso não apenas buscar outros acervos, mas também me juntar a múltiplos e diversos modos de ver e entender o mundo.

Pesquisei e tentei reunir imagens, narrativas, memórias e conhecimentos transmitidos de mãos e olhos que fazem, colecionam e imaginam fotografias. As cosmovisões de mundos que trazem vivas no olhar as pessoas e os espaços que antecederam e que constituem a experiência do presente histórico, as precursoras que fizeram uma pluralidade de vidas e imagens possíveis e infinitas. Busquei conformar e/ou aprofundar algumas “alianças afetivas”, como apontou Ailton Krenak no texto de mesmo título. Movimentar fotografias e histórias em um percurso de pesquisa pelo qual caminhei acompanhada de quatro mulheres cujos passos vêm de longe, referências cuja presença são muitas presenças. Mulheres que vivem, são e narram histórias de Belo Horizonte e das comunidades que a constituem.

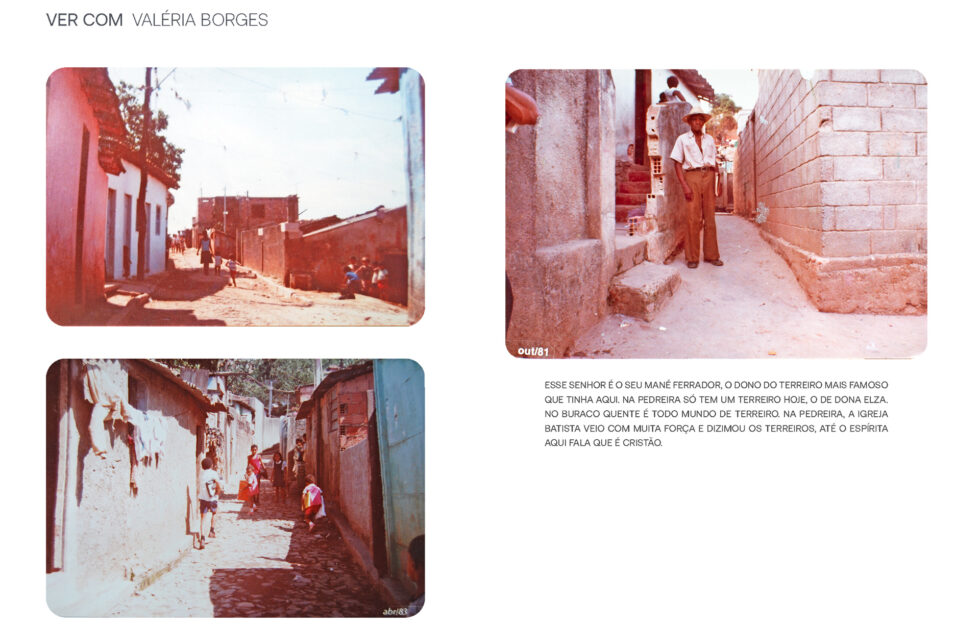

Isabel Casimira é Rainha Conga do Reinado Treze de Maio de Nossa Senhora do Rosário e do Estado Maior de Minas Gerais. Júlia Ferreira é matriarca do Quilombo dos Luízes. Mana Coelho é foto-documentarista de Belo Horizonte e região metropolitana. Valéria Borges é referência comunitária da favela Pedreira Prado Lopes. Isabel Casimira e Júlia Ferreira são pessoas que fotografam, guardam e transmitem memórias, algumas delas fotográficas. Isabel cuida e faz crescer o acervo de imagens ancestrais que recebeu de sua família. Júlia cria e compõe memórias e histórias com fotografias de sua família e de outras pessoas. Mana Coelho caminhou intensamente por Belo Horizonte para fotografá-la, especialmente seus movimentos populares. Parte de seu acervo está no Museu Histórico Abílio Barreto. Valéria é fotógrafa, cinegrafista e jornalista comunitária. É o próprio arquivo vivo que transborda pelos becos da Pedreira Prado Lopes, registrando seu cotidiano e a luta de seus moradores.

Quatro mulheres que – com suas cestas tecidas por um emaranhado de imagens fotografadas, filmadas, cantadas, narradas – trançam o visível ao invisível, embaraçam o tempo passado-presente-futuro. Acolhem uma diversidade de lógicas culturais e políticas, compartilham generosamente os seus lugares de imaginação, de afeto, de reinvenção da vida, seus olhares e saberes. Quatro mulheres que, em perspectivas diferentes, têm seus modos de ser, de estar e de enxergar o mundo. Que fotografam, colecionam imagens, contam histórias e cuidam das memórias visuais de sua família, de sua comunidade, de sua cidade, em um processo que está sempre em movimento.

Elaboramos quatro álbuns de fotografias durante a pesquisa, um para cada acervo. Chamamos esses álbuns de “Ver com”. Em todos, incluímos um texto proveniente de depoimentos delas sobre cidade, fotografia, arquivo e memória. Assim, nesse percurso construído coletivamente, elas próprias mostram e narram as suas imagens e imaginários. “Ver com” é um modo de ver em companhia de pessoas que figuram outros pontos de vista e, assim, um modo de aprender a ver de outra maneira. Visitamos não só os seus acervos pessoais/comunitários, mas também os acervos dos arquivos institucionais com que trabalhei nas etapas anteriores do trabalho.

As imagens mobilizadas por Isabel, Júlia, Mana e Valéria podem sugerir a aparição de um olhar coletivo/comunitário, que figura não apenas em quem está/esteve com a câmera fotográfica em mãos. É também um olhar agenciado pelas pessoas que aparecem nessas imagens, com seus corpos ou por meio das edificações, conectadas cosmologicamente aos espaços que ocupam, com elas as pessoas que as antecederam e que ainda estão presentes de alguma maneira. No entorno da fotografia, um mundo comum compartilhado e subjetivo está ligado às pessoas que tornam um acontecimento fotográfico possível, de modo que a câmera ou a própria fotografia tornam-se uma ferramenta dessa comunidade, passando a “transmitir conexões que importam, contar histórias com mãos sobre mãos”, como enfatizou Donna Haraway.

Quando a Rainha Isabel Casimira afirma que “se não tiver a história na fotografia ou livro, chama que nós vamos contar”, além de sua incansável generosidade pedagógica em compartilhar o que não foi escrito, não foi visto ou não foi considerado no parcial livro da história ou nos acervos audiovisuais dos arquivos e museus, ela afirma que sua existência carrega uma rede de conhecimentos e de histórias que lhe foram transmitidos das mais diferentes maneiras: nos cantos, na batida dos tambores, nos silêncios deles, na troca de olhares, na oralidade, também na escrita e em suas fotografias expostas nas paredes da capela, no alto do altar, algumas delas passadas pelas mãos e olhos de sua avó para sua mãe, e depois de sua mãe para ela.

Em algumas fotografias, e para fora delas, há relações entre mundos, tempos e espaços que podem não ser visíveis ou só se tornam visíveis a partir de alguns pontos de vista e de vida. Para além da emboscada de algumas fotografias, a visibilidade desvia, movimenta, joga com o invisível, desafia o que Jacques Rancière chamou de “máquina explicativa do mundo”, no livro O trabalho das imagens. Em cada fotografia, uma topografia do perceptivo, do pensável, do possível pode afirmar uma diferente relação com o espaço e outra ideia de cidade e de mundo.

Transvisualidades

A transfluência proposta por Nêgo Bispo no livro Colonização quilombos: modos e significações me levou a pensar sobre as transfluências visuais, que decidi chamar de transvisualidades. As imagens que transfluem oceanos, correntezas de apagamentos, milímetros cúbicos de asfalto e sobrevivem às mais violentas adversidades. Transvisualidade é uma operação agenciada na visualidade de maneira que possibilita ir além dela. Seriam visibilidades sensíveis criadas por imagens-memórias que nos antecedem e imaginários-futuros que pressupõem uma temporalidade que não é a da fotografia e do filme em si: são, como afirma Ailton Krenak, de um futuro ancestral. A transvisualidade tece vínculos que articulam pertencimento, afeto, existências na conformação de uma comunidade sensível.

Quando mostrei as fotografias de inúmeros homens brancos que encontrei nos arquivos institucionais para Júlia Ferreira, ela logo disse: “Tem mais gente além dos homens brancos engravatados nas fotos, você é que não está vendo! Esses ternos que eles vestem, quem fez? E os sapatos? Essa sala chique que eles estão, quem foi que construiu, quem limpou, quem arrumou?”. Transvisualizar é a capacidade de ver, com as fotografias e filmes, as visibilidades que vão além dela. Júlia Ferreira enxerga “gente humilde”, como ela diz, nas imagens onde não aparecem porque “o seu povo ela carrega no olhar”, mas ainda sinaliza que “tem muita gente na matéria dessas fotografias, mais do que podemos ver ou pensar”. Ou seja, ela viu as pessoas que eu não fui capaz de ver, e ainda foi além: há também as pessoas que ela não enxerga, mas pode dizer que, de alguma maneira, estão sensivelmente naquelas imagens.

Transvisualizar é a capacidade de ver algo que pode estar no fora de campo, no invisível, mas pode também estar em campo, transmutado em coisas, gestos, olhares. Assim, uma fotografia pode participar de um regime visual, mas pode também participar de um regime transvisual – isso depende de quem vê, como vê. Iniciei a pesquisa procurando as contra-imagens de Belo Horizonte inscritas em fotografias e filmes dos arquivos e museus de destinação pública, e em princípio pareceu que essas imagens não existiam. No entanto, com as companheiras de pesquisa, entendi que existe um inventário de possibilidades contido nas imagens mais inesperadas desses mesmos arquivos e museus. Alguns olhares podem libertá-las de seus fantasmas e reinseri-las, ressignificadas, no universo expandido do vivido onde já circulam.

Não mais o corpo separado do espaço, não mais o visível separado do invisível, não mais a polis separada do cosmos. Um modo de ver-com e um fazer cidade que são, talvez, a decomposição da modernidade no seu âmago, um desmanche das cisões que separam, distinguem e segregam: patriarcais, racistas, classistas, horizontais, individualistas. E se foi esse o modo de ver e de se relacionar que edificou e acentuou a vida urbana, talvez podemos falar de um desmanche da crosta de cidade tal como a conhecemos. Como se essa crosta pudesse se decompor por dentro, de forma processual e gradual. Nas favelas, nas comunidades quilombolas, nos Reinados Negros e nos universos femininos, aparecem mundos plurais, que compartilham imagens como uma prática política continuada de estar junto. Estar junto entre seres humanos e mais que humanos.

Penso nas fotografias e filmes como imagens-sementes, com o potencial germinativo de outros presentes-passados-futuros, como nos ensinou Luzia Sidónio, também matriarca do Quilombo dos Luízes, nas aulas que ministrou no Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais da UFMG. Esparramadas em várias partes de Belo Horizonte, supostamente inexistentes, as imagens-sementes foram tramadas em narrativas contadas de uma geração à outra, foram feitas em câmeras emprestadas, improvisadas, adquiridas na impossibilidade, surgiram de um encontro com aquela fotógrafa que apareceu não se sabe de onde, aquele morador que montou uma loja de fotografia no bairro, na favela, ou aquela moradora entusiasta que gostava de reunir fotografias e contar histórias.

Supostamente invisíveis, elas circulam nas mãos, nos olhos, nas narrativas, no cotidiano de pessoas que, como a chuva, fazem essas imagens despertar a dormência-esquecimento. Imagens-sementes que não deixaram de existir, que reconectam histórias e fortalecem territórios, que possibilitam o trânsito entre mundos em tempos, espaços e histórias do aqui e agora.

***

Este texto é uma apresentação da tese de doutorado Quem vê cara não vê ancestralidade: arquivos fotográficos e memórias insurgentes de Belo Horizonte, orientada pela professora Renata Marquez e defendida em 2022 no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG. Disponível aqui.